木造建築は防火が心配?地域別に見る防火対応のポイント

非住宅建築物を木造で設計するにあたって、多くの方が不安に感じるポイントのひとつが「防火性能」です。

・「木造では耐火・準耐火性能を確保できないのでは?」

・「具体的にどう対応すればいいのかわからない」

・「そもそも、地域的に木造では建てられないのでは?」

このような声をよく耳にします。

しかし、建築基準法における防火規定を正しく理解し、用途や地域に応じた適切な設計を行うことで、非住宅建築物でも木造化は十分可能です。

本記事では、防火規定の概要と、木造化に向けた考え方を分かりやすく解説します。

このコラムでわかること

地域によって異なる防火性能

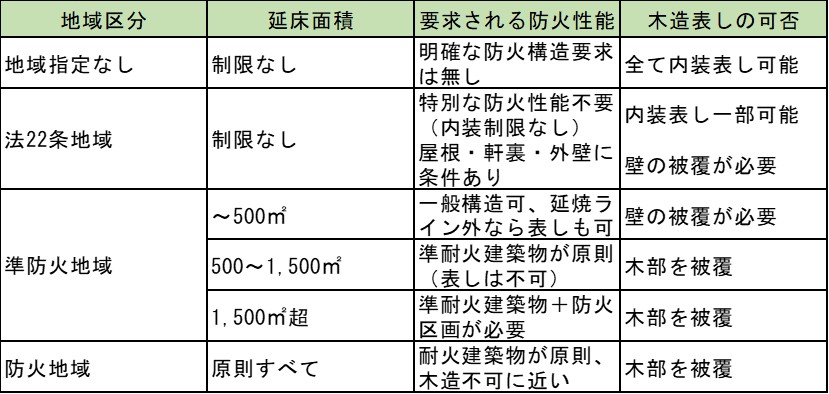

建築基準法では、地域ごとに「防火地域」「準防火地域」「22条地域」などの指定があり、これらの区域によって求められる防火性能は大きく異なります。

■防火地域

原則として耐火建築物が必要。木造での対応は極めて限定的です。

■準防火地域

規模や用途に応じて準耐火建築物が求められますが、一部木造での準耐火対応も可能です。

500㎡以下であれば防火構造で対応可能です。

■22条地域

構造制限は比較的緩く、防火性能の確保に関しても自由度が高い地域です。

このように、木造の可否は「建物の規模・用途・地域指定」によって決まります。特に木造化を進める上で、初期段階から防火指定地域の確認を行うことが極めて重要です。

倉庫・工場は木造の可能性が高い

木造に不安を持たれる建築主が多いなか、実は倉庫や工場といった用途の建物は、木造でも十分に対応可能なケースが多くあります。

■倉庫・工場の防火要件

木材を「見せる」建築も可能

設計段階から「木の温もりを活かした空間」や「仕上げをしないコストダウン」を求めるケースも多く、木材の現し仕上げ(表し仕上げ)を希望される方も少なくありません。

防火地域・準防火地域では、内装制限がかかるため現し仕上げには制限がありますが、22条地域や防火指定のない地域では制限が少なく、木材の現し仕上げが可能です。

特に非住宅建築において、構造材そのものを仕上げ材として活かす設計は、意匠性・コスト・環境配慮の観点からも注目されています。

法規対応を見据えた設計が重要

防火規定の内容は複雑であり、単純に「木造はできない」と判断してしまうのは早計です。

設計の初期段階で法的な制限を正しく把握し、用途・地域・構造規模に応じた最適な構造形式を選択することで、木造による非住宅建築は十分に可能です。

お悩みの方へ:木造化に伴う法規対応も当社がしっかりサポートします

非住宅建築の木造化にあたっては、防火・耐火に関する法規対応が重要なポイントです。

当社では、こうした法規制に関するアドバイスや、設計上の注意点に関するご相談を多数承っております。

・「鉄骨造に慣れていて木造の法規制等がわからない」

・「木を見せたいが、防火的に可能なのか?」

・「内装仕上げの制限はどうなっているのか?」

このような疑問があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

法規を調べる手間が省けるだけでなく、施工性や構造的納まりも考慮した、現実的かつコストを抑えた対応策をご提案します。

法規対応は当社の強みの一つです。木造化を進めるためのパートナーとして、ぜひご活用ください。