中大規模木造で知っておきたい木造トラスのポイント

近年、木造の中大規模化・非住宅用途への拡大が進む中で、「木造トラス構造」の需要が高まっています。

トラスは三角形を基本単位とした合理的な構造形式で、大スパン空間の確保、構造の軽量化、施工合理化といった多くのメリットを備えています。

倉庫、体育館、医療施設、商業施設など大空間が求められる非住宅木造において、積極的に活用されています。

しかし、その反面、トラス構造には木材特有の材料特性を踏まえた設計・施工上のノウハウも求められます。

適切なスパン選定、接合部設計、構造計算、品質管理など、多岐にわたる専門知識が必要不可欠です。

本コラムでは、建築実務者の皆様が木造トラスを正しく理解し、設計や提案に活用できるよう、基本構造から設計ポイント、施工管理までのポイントを解説します。

木造トラスの実践力を高める一助となれば幸いです。

このコラムでわかること

木造トラスとは?基本構造と種類

木造トラスは、主に三角形の組み合わせで構成される構造形式で、木造建築において大スパンを可能にする有効な手法の一つです。

通常の在来軸組工法では難しい広い空間を確保できるため、非住宅用途(倉庫、体育館、店舗、事務所など)で積極的に採用されています。

トラスは「軸力」を効率的に受け持つ構造で、部材の曲げ応力を最小限に抑えつつ、部材断面を小さく軽量化することができます。

木材という軽く強い材料とトラスは相性が良く、集成材などとも高い親和性を持ちます。

トラスの採用により、自由度の高い設計が可能になり、照明や設備配管との取り合い計画も柔軟に行えます。

さらにプレカット・工場加工が進展した現代では、高精度な製作が可能となり、現場施工の省力化や品質向上にも貢献しています。

トラスの基本原理

トラスの基本原理は「三角形の安定性」にあります。

三角形は外力を受けても変形しにくい幾何学形状であり、部材全体で荷重を分散する特性を持ちます。

トラス構造では各部材に軸力のみ発生するように設計され、曲げやせん断といった複雑な応力は最小限に抑えられます。

そのため、細い断面でも強度を確保でき、部材の材料効率が非常に高くなります。

特に木材は引張強度と圧縮強度に優れ、軽量で加工性も良いため、トラス構造との親和性が高い素材です。

また、外力の流れが明確であるため、構造計算上も応力解析が比較的容易になり、設計の自由度が高まります。

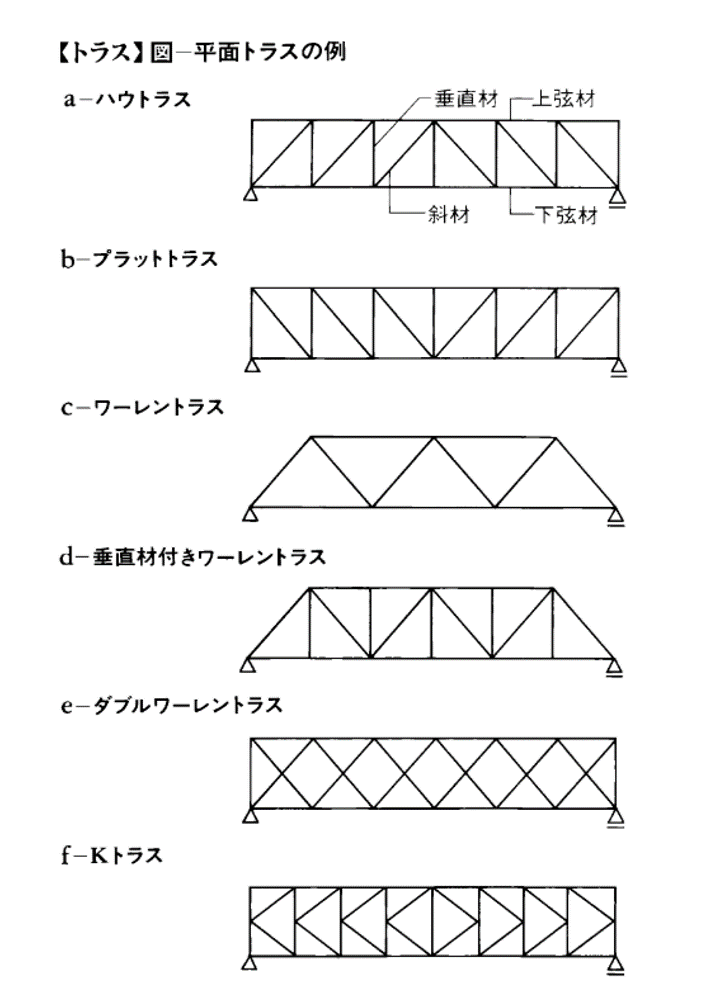

主な木造トラスの種類

木造トラスには様々なバリエーションがあります。

・「プラットトラス」:斜材が中央に向かって下向きになっている構造、最も基本的なトラス構造

※WOODCOREのトラスフレームは、プラットトラスを変形させたものです。

・「キングポストトラス」:中央に一本の柱(キングポスト)を設けて両側のスパンを支えるシンプルな構成

・「クイーンポストトラス」は中央に2本の柱(クイーンポスト)を設け、キングポストよりもやや大きなスパンに対応。

さらに大スパンを支える場合は「ワーレントラス」や「ハウトラス」などのトラスが用いられます。

用途やスパンに応じて適切な形式を選択することが設計のポイントとなります。

木造でトラスを採用する理由

木造でトラスを採用する最大の理由は「大スパンの確保」です。

通常の梁だけでは自重やたわみによりスパンに限界がありますが、トラスは効率的に荷重を分散させるため10m超のスパンでも対応可能です。

また、軽量でありながら高強度を発揮できるため、基礎や柱の負担を軽減し、全体コスト削減につながる場合もあります。

さらに、木材は環境負荷が低く、再生可能な資源であるため、カーボンニュートラル・脱炭素社会に向けた建築にも貢献します。

材料の歩留まりも良く、端材を少なく製作できるプレカット技術との相性も抜群です。

これらの理由から、木造トラスは今後の非住宅木造でも重要な役割を担っていく構造形式といえます。

<関連ページ>

木造トラスの設計ポイント

木造トラスは優れた構造形式ですが、適切な設計がなされなければ本来の性能を十分に発揮できません。

特に木造特有の材料特性や接合部、施工精度などを踏まえた設計が求められます。

設計段階ではスパンや荷重条件に応じたトラス形式の選定が重要です。

次に、木材同士をどのように結合するかという接合部設計も性能を大きく左右します。

さらに構造計算においては座屈やたわみ、振動といった現象を考慮した解析が必要です。

スパン・荷重条件による選定

木造トラスを設計する際は、まず建築物のスパン(梁間)や積雪など想定される荷重条件を正確に把握することが基本です。

小スパンに適したトラス形式、大スパンに適したトラス形式がありますので、適材適所で選定することが重要です。

また、積雪荷重・風荷重・地震荷重など地域条件に応じた検討が不可欠であり、多雪地域では特に積雪時のたわみ量や部材断面の適正化が重要となります。

用途により使用頻度や荷重条件も異なるため、設計時にヒアリングする必要があります。

接合部設計の考え方

トラスの性能は「接合部設計」が大きく左右します。

木材は金属に比べてせん断強度が低いため、仕口加工の工夫や補助金物の適切な使用が重要です。

現在はプレカットによる高精度な仕口加工が可能となっており、ホゾ、羽子板ボルト、ドリフトピンなどを組み合わせることで高い耐力が確保できます。

また、金物一体型の専用トラス金物や工場プレファブによるユニット化も進んでおり、施工現場でのバラツキを抑え、設計通りの性能を安定して実現できます。

構造計算上の留意点

木造トラスの注意点として、圧縮力には強く、引張力には極端に弱いということがあります。

木は押し潰そうとしても潰れませんが、例えば、木をピンで固定し、引き抜こうとすると、割れて強度が失われます。

構造設計上、できるだけ割れて壊れない仕組みを考える必要があります。

脆性破壊を起こさないような力の流れ、強度を把握しないと、大スパンの建築物を作る時は、事故に繋がりかねません。

トラスは接合部が多く、納まりによって力の伝え方も異なります。

力の伝わり方を見ながら接合方法を選択していきます。

ただ、小さな材料を使う際は、金物のサイズ、木が割れないような位置にボルトを入れるなど、脆性的な破壊をまねく接合部にならないように注意が必要です。

トラスの引張材の接合には耐力に余裕を持たせることが重要です。

大きな力は圧縮力として伝えるようにトラスを計画すると変形を抑制しやすいです。

<関連ページ>

木造トラスの施工面での注意点と品質管理

木造トラスは設計だけでなく、施工現場での精度管理と品質確保が極めて重要です。

トラスは構造的に部材の寸法や角度のズレに弱いため、設計通りの精度を保った加工・組立が求められます。

また、木材特有の乾燥収縮や割裂、施工時の取扱いによる傷や欠損も性能低下の原因となるため、十分な注意が必要です。

近年は工場でのプレカット化が進んでおり、施工現場でのバラツキは減少していますが、現場でも最終的な確認や調整作業が重要です。

以下では施工段階における具体的な注意点を整理します。

プレカット・工場製作の精度

木造トラスの品質確保には工場製作段階でのプレカット精度が鍵を握ります。

トラス部材は細かな角度加工が必要で、寸法誤差が全体の組み上がり精度に直結します。

最新のプレカット機械はミリ単位の高精度加工が可能で、組立用の治具や仮組確認工程も重要な品質管理手法です。

また、工場内の湿度・温度管理により木材の含水率を安定させることも、施工後の収縮・反り・割れの抑制に役立ちます。

施工現場では、製作段階から施工者・設計者・プレカット工場が連携し、施工図段階での詳細な打合せを行うことが品質向上に直結します。

現場施工時の取り扱い注意事項

工場で製作されたトラス部材は、現場への輸送・荷揚げ・仮置き・建方工程を経て架構されます。

この間の取り扱いミスが品質低下や構造安全性の低下につながります。

特に注意すべきは「積み重ね時の変形防止」「揚重時の支持点配置」「仮置き時の水平保持」です。

また、クレーンでの吊り上げ時には節点部に過大な曲げがかからないよう専用吊り具の使用が推奨されます。

接合部の金物類は設計図面通りに正確に施工し、ボルトの増し締めやピンの挿入不良がないかを必ず現場確認します。

現場職人と監督者が設計意図を十分に理解して施工することが高品質な施工の鍵です。

検査・品質保証のポイント

木造トラス施工後の検査では、トラス自体の組立精度確認に加え、構造安全性を保つ上での複合的な品質確認が必要です。

主な検査項目としては「寸法確認(スパン長、軸組角度)」「接合部確認(ボルト締付、ピン挿入状況)」「部材欠損・割裂の有無」「たわみ・変形量確認」などが挙げられます。

さらに施工後の数年間は乾燥収縮や挙動の経過観察を実施し、必要に応じて補修計画を事前に立案しておくと安心です。

トラスの施工は「作ったら終わり」ではなく、長期的な品質保証まで含めて実務を進めることが求められます。

<関連ページ>

木造トラスの適用事例と活用メリット

木造トラスは、用途に応じて幅広い建築物に活用されています。

近年は非住宅分野への適用が急速に拡大しています。

物流倉庫、体育館、商業施設、事務所、医療福祉施設など、トラスがもたらす「大空間」と「軽量構造」のメリットが高く評価されています。

用途ごとに見ると、木造トラスの適用範囲は非常に多彩です。

非住宅木造(店舗・事務所・倉庫・スポーツ施設など)

非住宅木造分野におけるトラス活用は年々拡大しています。

たとえば物流倉庫では大スパン化による無柱空間を実現し、フォークリフトの走行やラック配置が自由に計画可能になります。

スポーツ施設や体育館では、観客席上空の広大な無柱空間を確保でき、視界の確保や空間演出に寄与します。

商業施設や事務所ビルでも、天井高を活かした開放的な空間づくりが容易になります。

また、最近注目されているのが医療・福祉施設での適用です。

将来的なレイアウト変更や医療機器の設置柔軟性を高められる点で、木造トラスの大スパン構造が評価されています。

非住宅木造はまさにトラスの特性が最大限活きる分野といえます。

木造トラスはサステナブル建築にも大きく貢献します。

木材はCO₂を固定するカーボンストック効果を持ち、使用するほど環境負荷を低減できます。

また、トラス構造は材料使用量が効率的であり、無駄の少ない設計が可能です。

軽量であることから基礎コンクリート量も削減でき、全体のライフサイクルCO₂排出量を抑えることができます。

脱炭素社会に向けた建築設計において、木造トラスは今後さらに重要な構成要素になると期待されています。

構造用集成材・CLTとの組み合わせ

従来の在来木材だけでなく、構造用集成材やCLT(直交集成板)との組み合わせが普及しています。

たとえば、上下弦材に構造用集成材を採用し、耐力と安定性を向上させたり、CLTを床・屋根面に用いることで水平剛性を高める設計が実現しています。

これにより10〜20m級の大スパン構造も木造で実現可能となり、これまで鉄骨造が主流だった用途にも木造化の可能性が広がります。

さらに、曲げ加工技術の進展によりアーチ状のトラスや美しい曲線架構も可能になり、意匠性と構造性能の両立が図れる点も注目されています。

耐火・防火設計との両立

中大規模木造が普及する中で、「耐火性能の確保」は常に重要な課題となります。

木造トラスも同様で、燃えしろ設計や被覆材の採用、金物露出部の耐火処理などが求められます。

特に公共施設や大規模施設では、国土交通省の告示仕様や大臣認定仕様に基づく設計が主流となりつつあります。

設計初期段階から防耐火設計を並行検討し、構造体と内装・設備との整合性を図る実務が重要になります。

<関連ページ>

まとめ

木造トラスは、今後の中大規模木造の拡大において極めて重要な構造技術です。

従来の在来木造が不得手としていた「大スパン空間の実現」「材料使用量の最適化」「施工合理化」などの課題を、トラスという構造システムが解決してくれます。

三角形を基本単位とした構造原理は非常に安定しており、部材に生じる応力は基本的に引張・圧縮の軸力に集約されます。

そのため、木材の持つ強度特性を最大限に活かしながら、合理的な断面寸法で設計が可能です。

また、木造トラスは種類も多彩で、用途・スパンに応じた柔軟な形式選択が可能です。

非住宅分野では、倉庫、体育館、事務所、商業施設、医療福祉施設など様々な用途でその適用が急速に広がっており、今や木造トラスは鉄骨造に代わる構造選択肢の一つとして定着し始めています。

設計においては、スパン長さ・荷重条件の的確な把握が基本となり、接合部の設計が性能を左右します。

特に木材はせん断強度や割裂への配慮が必要であり、プレカット技術や金物技術を活用した高精度な接合部設計がポイントです。

構造計算では座屈・たわみ・振動への慎重な検討が欠かせません。

木造特有の材料挙動を十分に理解した上で、安全性・快適性・コストのバランスを最適化していく設計スキルが実務者に求められます。

施工面では、工場プレカットやプレファブ化によって高精度な部材加工が可能となり、現場での省力化・短工期化が実現しています。

しかし、現場施工時の取り扱いミスによる変形や破損リスクは常にあるため、搬入・建方・金物施工の各工程での丁寧な管理が欠かせません。

施工後の検査では、寸法精度、接合部状況、たわみ・変形量の確認が重要となり、長期的な品質保証体制の構築も設計段階から意識しておくべき課題です。

さらに今後は、集成材やCLTと組み合わせた大スパン化、耐火・防火性能を両立した設計、加工連携による施工合理化がますます進んでいくでしょう。

木造トラスは単なる屋根架構の技術ではなく、「脱炭素」「サステナビリティ」「施工生産性向上」といった現代建築が抱える多くの課題解決に寄与できる重要技術です。

実務者にとっては、設計・施工・品質管理の各段階での知識と経験の蓄積が求められる一方で、大きな提案価値と市場ニーズの拡大が期待できます。

木造建築の可能性を広げる鍵として、今後ますます木造トラスの理解と活用が実務現場で重要になっていくでしょう。

中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

ウッドリンクは中大規模木造の頼れるパートナー

ウッドリンクを一言で言えば、「木造建築の構造体メーカー」です。

ウッドリンクでは阪神大震災を機に構造体の独自開発をスタートし、耐震性と断熱性に優れた高品質軸組パネル「プレウォール工法」を開発しました。

現場加工ではなく、プレカットと呼ばれる工場加工を行うことで、品質の安定した高精度な構造体を提供することができます。

降雪地帯で湿度の高い、北陸の気候に適した「プレウォール工法」。

その高い信頼性が支持され、ウッドリンクは構造体メーカーとして北陸No.1シェアの実績があり、倉庫や店舗、高齢者施設などの非住宅の用途にも多くの実績があります。